Una proteína que en exceso termina asociada a enfermedades neurodegenerativas

Por Nicolás Camargo Lescano

La acumulación de una proteína llamada tau, que en situaciones normales es clave para el funcionamiento de las neuronas, está asociada a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

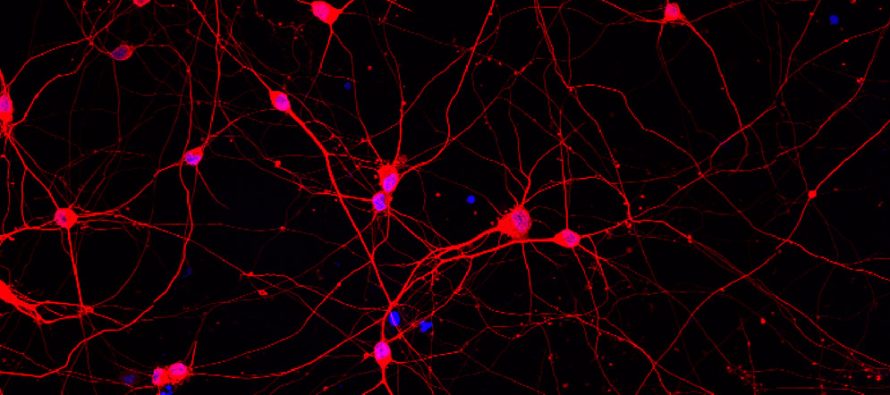

Hablar del cerebro es hablar de un montón de procesos y mecanismos a nivel celular que tienen lugar para que la maquinaria funcione correctamente. Es ahí, por ejemplo, donde encontramos a los microtúbulos, componentes que proporcionan una estructura que da forma a las neuronas y, que, ubicados como una suerte de “rieles”, permiten el transporte y distribución de neurotransmisores, proteínas y otros elementos necesarios para las funciones neuronales.

En esta estabilización de los microtúbulos y el aporte para que se ubiquen de manera correcta interviene una proteína clave llamada tau. El problema es que, ante determinadas modificaciones anormales, la proteína tau se despega de los microtúbulos y se acumula en grupos de agregados, formando estructuras llamadas “ovillos neurofibrilares”. La acumulación de estos ovillos está asociada a la disfunción neuronal observada en la enfermedad del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

Avances de la ciencia

Con todo este escenario de base, un grupo de investigación del CONICET trabaja en investigar un posible tratamiento que pueda eliminar esos excesos de acumulación de la proteína tau en las regiones del cerebro afectadas. En un reciente paper publicado en la revista Molecular Therapy, compartieron sus recientes trabajos, con muy buenos resultados preliminares.

“Si bien reducir la acumulación de la proteína tau es una estrategia que se potenciaba como potencial terapia, consideramos que el hecho de haberlo logrado, al menos en estudios con ratones, de manera local, y con una sola aplicación, abre una posible puerta a refinar las terapias existentes, que todavía son experimentales”, resaltó la doctora María Elena Avale, investigadora independiente del CONICET y una de las autoras del trabajo.

Avale explica que las estadísticas en torno a las taupatías, como se llama a las enfermedades neurodegenerativas generadas por este escenario, están aumentando en todo el mundo.

“Los problemas derivados de la acumulación de tau anormal no se circunscriben solamente al Alzheimer, sino que incluyen otras enfermedades menos frecuentes, de las cuales hace décadas aún no se sabía el origen. Hoy se conocen más de diez tipos diferentes de taupatías, es decir, enfermedades que, al igual que el Alzheimer, ocurren por muerte neuronal debido a la acumulación de tau patológica. Este es el caso de la demencia frontotemporal, la enfermedad de de Pick o algunos tipos de Parkinson atípico”, enumeró la investigadora.

La científica explicó, además, que todas presentan inicialmente síntomas clínicos característicos y diferentes, según la región del cerebro que este primariamente afectada por la acumulación de tau. “Ahora que los métodos de diagnóstico permiten identificar tempranamente a las taupatías y el área cerebral involucrada, tener herramientas que permitan controlar la progresión de esas enfermedades sería algo enormemente positivo”, destacó la investigadora, con sede de trabajo en Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular (INGEBI-CONICET).

Por su parte, Tomás Falzone, investigador del CONICET en el Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA-CONICET-Max Planck) agregó que, en este trabajo, también observaron que tau podría tener un rol en la regulación de la actividad eléctrica neuronal ya sea de forma directa o indirecta, modulando alguna de las otras funciones canónicas de esta proteína.

“Existe, por lo tanto, un grupo de enfermedades neurodegenerativas asociadas a una alteración en la proteína tau que lleva al mal funcionamiento de la estabilidad de microtúbulos, el transporte axonal y una desregulación eléctrica. Todas estas fallas neuronales podrían estar mediadas por la presencia de tau anormal”, planteó el científico, que también fue parte del equipo de trabajo.

Antecedentes de terapias, con algunos efectos adversos

En las últimas décadas, las estrategias pensadas para atacar este problema fueron dos: la inmunoterapia, donde los anticuerpos recluten a las formas patológicas de tau y las “saquen de la escena” para ser degradadas, y el evitar la síntesis de nuevas proteínas o bajar la síntesis para evitar que tau se acumule.

“El problema con estas estrategias son, básicamente, dos -aclaró Avale-. Por un lado, el tema de la administración, porque las terapias que están ahora en ensayo clínico implican ser administradas cada tres o cuatro meses, que se prolongaría por el resto de vida del paciente, y que es algo muy invasivo. La otra, tal vez más grave y limitante, es que las moléculas que se aplican como tratamiento actualmente se dirigen hacia todo el cerebro, lo cual podría tener efectos adversos. No hay que olvidar que, en contextos normales, tau cumple funciones muy importantes para la neuronas”.

“Algunos medicamentos utilizados actualmente tienen el objetivo de recuperar funciones deterioradas. A pesar de ello, los mismos no están dirigidos a modificar el curso de la enfermedad- agregó Falzone, que también es investigador del CONICET-. Actualmente se encuentran en estudios clínicos algunas moléculas capaces de modificar ciertos aspectos patológicos, pero las metodologías de administración, su efectividad y seguridad está constante debate y estudio”.

“Aún no estamos en condiciones de pensar en ensayos clínicos, pero de todos modos ya fueron presentadas en la Agencia de Estados Unidos todas las fases de este proyecto para poder ser patentado a través del CONICET”, resaltó la doctora Avale.

¿Cuál fue, entonces, la propuesta del equipo de investigación, ante todo este escenario? Intentar dirigir las moléculas de la terapia para que puedan eliminar el exceso de tau o la síntesis de la proteína de forma localizada, es decir, únicamente en aquellas regiones del cerebro que estén afectadas en los inicios de la patología. Y, más importante, la herramienta diseñada funcionaría con una sola inyección, para que pueda mantenerse a lo largo del tiempo.

Avale aclaró que el proyecto está aún en fase experimental, lo que se conoce como investigación básica, por lo que aún falta un recorrido largo para llegar a un tratamiento efectivo. “Aún no estamos en condiciones de pensar en ensayos clínicos, pero de todos modos ya fueron presentadas en la Agencia de Estados Unidos todas las fases de este proyecto para poder ser patentado a través del CONICET”, resalta la investigadora.

Fuente: Agencia CTyS-UNLaM

Related Articles

La Universidad Nacional del Delta abrió inscripciones para sus primeras diplomaturas

Los interesados pueden anotarse llenando el formulario online https://bitly.ws/3gTow. Las diplomaturas son gratuitas, de modalidad semipresencial, comienzan a dictarse la

Sauce criollo: INTA Delta registró ocho clones nativos puros

Tras más de 15 años de rigurosa investigación, un equipo del INTA Delta del Paraná logró identificar, seleccionar y registrar

Referentes de cooperativas presentaron una guía de reciclado en Tecnópolis

Durante el acto de presentación de la guía para la gestión de la basura, las cooperativas de recicladores volvieron a

No comments

Write a commentLoading, Please Wait!

This may take a second or two.